Welche Technologien können ganze Prozesse verändern oder sogar mein Geschäftsmodell überflüssig machen? Wer am Markt bestehen will, muss sich diese Frage zwangsläufig stellen. Denn technologische Entwicklungen können selbst Marktführer und gestandene Unternehmen ganz leicht ins Abseits drängen.

Ein Technologiescouting kann Dich darin unterstützen, dass Dein Unternehmen keinen Technologietrend verschläft. Ein Scouting ist eine systematische Identifikation und Bewertung von Technologien und bewahrt davor, technologische Umbrüche zu verpassen.

In diesem Leitfaden erfährst Du, was Technologiescouting ist, wie es auch bei KMU funktioniert und warum Du dieses Werkzeug regelmäßig anwenden solltest.

1.

Technologiescouting strukturiert die Technologieauswahl

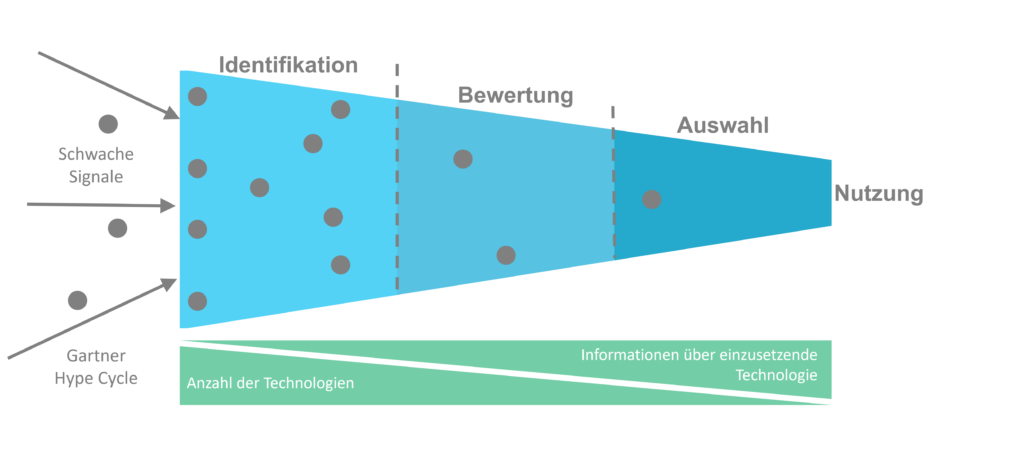

Der Prozess des Technologiescoutings gliedert sich in 3 Phasen.

-

- Phase 1:

Identifikation von relevanten Technologiefeldern - Phase 2:

Bewertung von Technologiepotenzialen und Ableitung von Anwendungsfeldern - Phase 3:

Auswahl, Kommunikation und Nutzung der Ergebnisse der Technologiescoutings

- Phase 1:

Jeder Phase ist ein sogenanntes Gate zugeordnet. An diesen Gates kannst Du mittels geeigneter Kriterien die Anzahl der betrachteten Technologien sukzessive reduzieren. Gleichzeitig erhöht sich das Wissen über die Technologie Schritt für Schritt.

Der Prozess ist so ausgelegt, dass der Aufwand der Bewertung von Gate zu Gate zunimmt. Somit verschwendest du keine Ressourcen für Technologien, die Dich nicht betreffen.

2.

Identifikation von relevanten Technologiefeldern

Hilfreich ist die Analyse schwacher Signale im Unternehmensumfeld. Die sog. „weak signals“ sind frühe Anzeichen für mögliche, aber nicht bestätigte Veränderungen. Das umfasst sowohl technologische Entwicklungen als auch das politische und wettbewerbsbezogene Umfeld.

Denn auch die Politik ebnet Technologien z.B. durch Gesetzgebung den Weg auf die Märkte. Ebenfalls sollte ein regelmäßiger Blick in die Patentaktivitäten Deiner Hauptwettbewerber selbstverständlich sein.

2a

Gartner Hype Cycle zeigt Technologien mit Potenzial

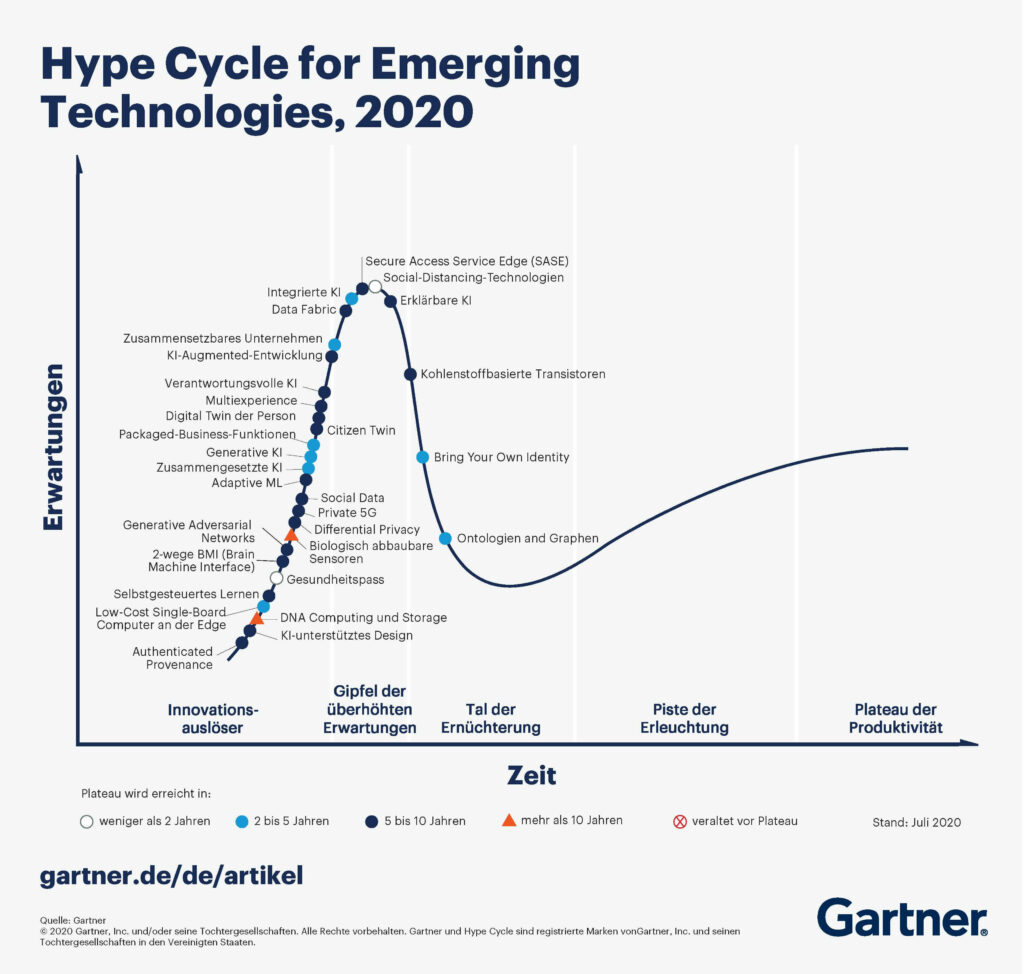

Das Marktforschungsunternehmen Gartner Inc. analysiert regelmäßig diverse Technologien und stellt diese in seinem sog. Hype Cycle dar. Der Hype Cycle ist eine Einschätzung, wie sich Technologien während der Zeit entwickeln werden und was für eine Aufmerksamkeit sie dabei erlangen. Branchenübergreifend werden relevante Technologien in ihrem technologischen Lebenszyklus dargestellt. Der Verlauf ist, wie in der Abbildung gezeigt wird, immer gleich und in fünf Phasen unterteilt.

2b

Technologiewissen sammeln

Grundsätzlich ist es sinnvoll, wenn Du Dich regelmäßig bei Universitäten oder auf Konferenzen und Messen über technologische Entwicklungen informierst. Weiter solltest Du interne Technologieexperten in das Scouting einbinden und auf die Expertise von Wirtschafts- und Technologieförderungen zurückgreift.

Hilfreich ist es, wenn Du zu jeder identifizierten Technologie Einseiter (Tech-One-Pager) erstellst, in denen grob die Hintergründe der Technologien beschrieben sind. Folgende Elemente sollte der One-Pager enthalten:

-

- Kurzbeschreibung

- Eigenschaften

- Nutzen der Technologie

- Risiken der Technologie

- Anwendungen

2c

Relevante Technologie- und Anwendungsfelder

3.

Bewertung relevanter Technologien

3a

Dimensionen und Kriterien der Technologiebewertung

Es muss beschrieben werden, was die Technologie für Dein Unternehmen besonders macht bzw. welche Alleinstellungsmerkmale es gibt. Diese unterscheiden sich natürlich von Technologie zu Technologie.

Dass die Technologie eine gewisse Attraktivität haben muss, wird auch an dieser Stelle berücksichtigt. Attraktiv sind Technologien dann, wenn sie entweder zu Effizienzsteigerungen wie einer schnelleren Produktionsgeschwindigkeit führen oder eine Verbesserung des Kundenerlebnisses zur Folge haben.

Ein Kriterium, das zukünftig verstärkt in den Fokus der Technologiebewertung rückt, ist die Nachhaltigkeit. Dabei spielen Aspekte wie Kohlenstoffbilanz oder Recycelbarkeit eine wichtige Rolle.

3b

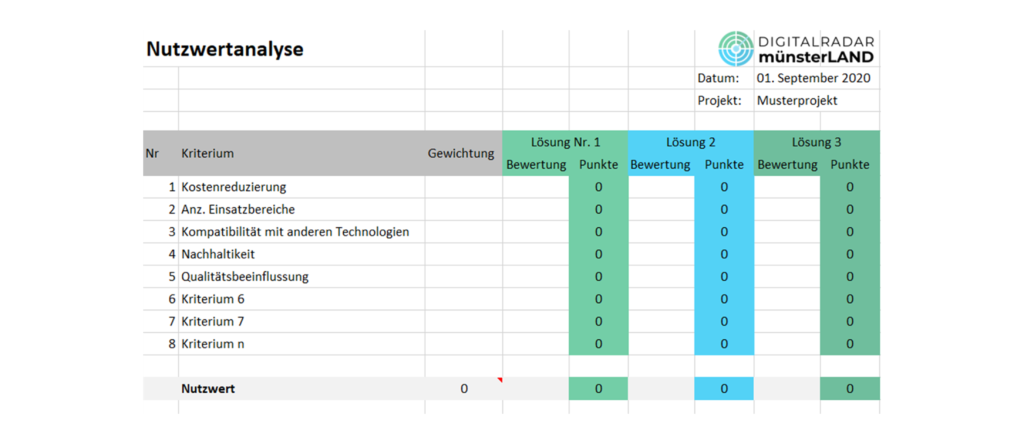

Nutzwert einer Technologie beurteilen

Die Nutzwertanalyse ist mit geringem Aufwand verbunden. Die Methode sorgt für eine klare Struktur und ist transparent.

Die zuvor erarbeiteten Kriterien und deren Ergebnisse werden dabei aufgelistet. Die Gewichtung untereinander muss unternehmensspezifisch erfolgen.

Um einzelne Technologien später in Deine Produkte und Applikationen integrieren zu können, ist darauf zu achten, dass die Technologie schon über einen gewissen Reifegrad verfügt.

3c

Ein Technologie-Portfolio entwickeln

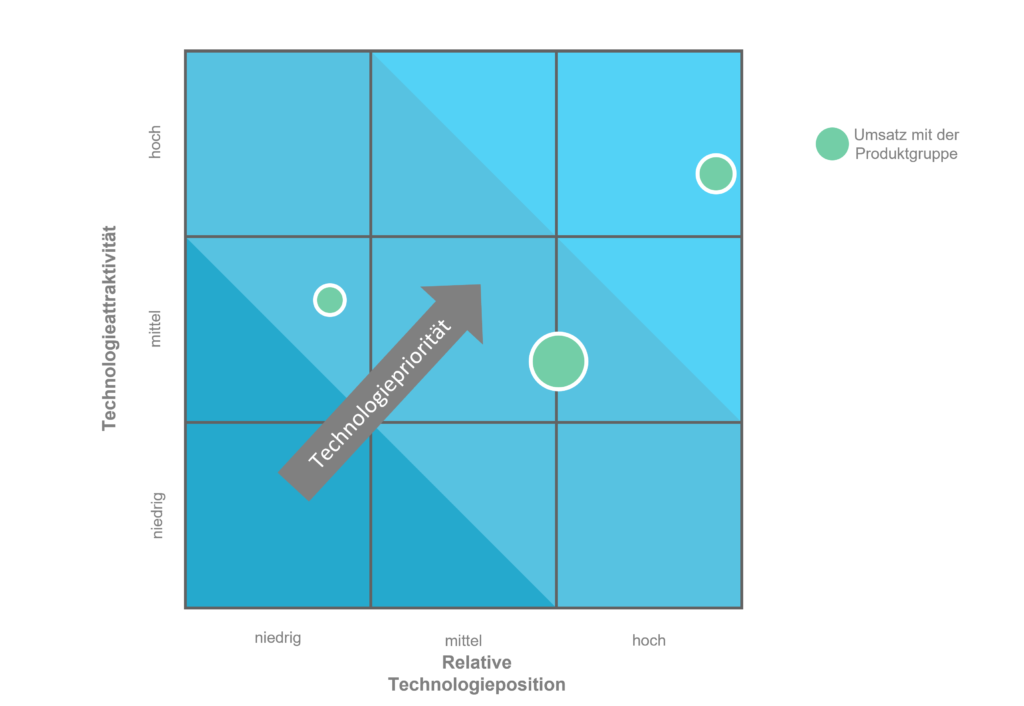

Die beiden Dimensionen dieses Portfolios sind die Technologieattraktivität und die relative Technologieposition. Dabei werden die vom Unternehmen nicht beeinflussbar, sowie die vom Unternehmen beeinflussbaren Parametern gegenübergestellt.

Das Portfolio musst Du immer auf ein Produkt oder eine Produktgruppe beziehen, da die Technologie sich unterschiedlich auf verschiedene Produkte auswirken.

3d

Das Portfolio aufstellen

-

- In einem ersten Schritt werden die Kriterien zur Bewertung der beiden Dimensionen festgelegt.

- Die Technologieattraktivität bewertet die technologische Situation eines Produkts. Sie ergibt sich aus der Position der Technologien auf der S-Kurve. Die Eintrittsbarrieren zur betrachteten Technologie geben Auskunft hinsichtlich des benötigten Know-hows, der Erfahrung und der Herstellprozesse.

- Zur Ermittlung der relativen Technologieposition können Kriterien wie die interne Ressourcenstärke und Umsetzungsstärke herangezogen werden.

- Die einzelnen Kriterien kannst Du anschließend ihrer Bedeutung entsprechend gewichten.

- Es folgt die eigentliche Bewertung der Produkte und Produktgruppen bezüglich der Kriterien. Daraus ergeben sich Kennzahlen zur Bewertung der Technologieattraktivität und der relativen Technologieposition der betrachteten Produkte eines Unternehmens.

- Erstellung des Portfolios und Interpretation der Ergebnisse: Die ermittelten Kennzahlen dienen als Grundlage für das Erstellen des Technologieportfolios. Der durch die einzelnen Produkte und Produktgruppen generierte Umsatz wird durch Kreisflächen dargestellt (siehe Abbildung). Auf Grundlage der sich so ergebenden Technologiepriorität können anschließend Handlungsoptionen für die einzelnen Produkte und Produktgruppen abgeleitet werden.

- In einem ersten Schritt werden die Kriterien zur Bewertung der beiden Dimensionen festgelegt.

Ist das Potenzial hoch, wird die Technologie weiter analysiert. Ist das Potenzial zu niedrig, wird die Technologien bis auf Weiteres archiviert.

Bei der Weiterverfolgung wird ein Konzept (Proof of Concept – PoC) erarbeitet oder eine MVP erstellt, um die prinzipielle Nutzung für Produkte und Applikationen genauer zu überprüfen.

4.

Auswahl, Kommunikation und Nutzung der Ergebnisse des Technologiescoutings

Zielgruppen für die Kommunikation beinhalten die interne Managementebene zur Entscheidungsunterstützung, aber auch Mitarbeiter:innen mit technischen Schwerpunkten.

5.

Technologiescouting integrieren

Allerdings sollte Technologiescouting auf Dauer kein Projekt bleiben – es muss zur Routine werden. Im besten Fall schaffst Du es, das Scouting permanent ins Unternehmen zu integrieren. Denn die Geschwindigkeit, mit der der technologische Wandel fortschreitet, wird sich sicher noch weiter beschleunigen und wohl kaum verlangsamen.

Der beschriebene Prozess kann an der ein oder anderen Stelle auch mit Tools und Techniken aus dem Bereich des maschinellen Lernens ergänzt und kombiniert werden. Auf dieser Grundlage kann dann eine Software für das Umfeld-Scanning zum Einsatz kommen, die sich durch selbstlernende Mechanismen automatisiert und an den jeweiligen Untersuchungskontext anpasst. Das ist dann aber schon „High End“!

Nun weißt Du, wie Du Technologien in Deinem Unternehmen scouten kannst und mit welchen Methoden Du die Auswahl gestaltest. Falls Du noch weitere Fragen oder Anregungen hast, melde Dich doch gerne bei uns. Wir stehen Dir jederzeit mit unserem Netzwerk zur Seite.

Weiterführende Quellen und Informationen:

Golovatchev, J., O. Budde und, D. Kellmereit (2010): „Technology and Innovation Radars…“

Pfeiffer & Dögel (1997): „Das Technologie-Portfolio-Konzept zur Beherrschung der Schnittstelle Technik und Unternehmensstrategie“

Projekt RADAR (2021): Softwarelösung, um sogenannte schwache Signale zu erkennen und zielgerichtetes softwareunterstütztes Scouting mit geringen Ressourcenaufwand zu betreiben.

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Hamburg: „Radar- Monitoring für Entwicklungen und Technologien“

Bildnachweise:

Photo2 by viarami on Pixabay

Photo2a by Gartner

Photo4 by wes lewis on Unsplash

Illustrationen by Hendrik Plogmaker